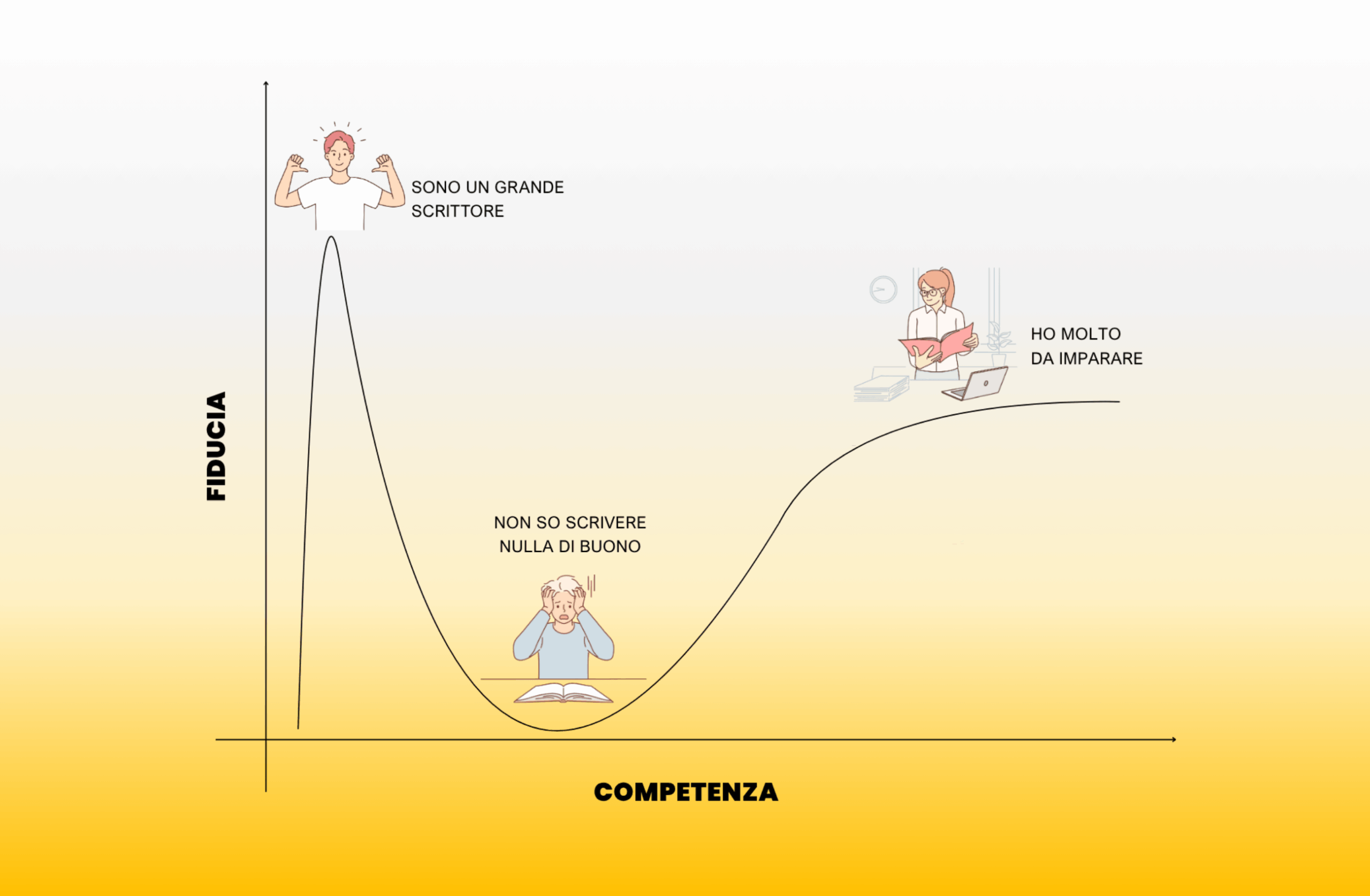

Nell’era più accessibile in assoluto nel mondo dell’editoria, dietro alla facilità di pubblicazione si nascondono rischi importanti per la qualità del lavoro degli autori e tutto parte dall’illusione di saper scrivere testi letterari. Sempre più persone si lanciano nella scrittura di libri con la convinzione che avere qualcosa da dire sia sufficiente per diventare autori. Ci imbattiamo così in un fenomeno psicologico tanto diffuso quanto insidioso: l’effetto Dunning-Kruger. Questo bias cognitivo, scoperto dagli psicologi David Dunning e Justin Kruger nel 1999, evidenzia che “individui poco esperti e poco competenti in un campo tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola, a torto, superiore alla media.”

Cos’è l’effetto Dunning-Kruger

L’effetto Dunning-Kruger descrive la tendenza delle persone a sovrastimare la propria competenza in un determinato ambito, mentre quelle realmente esperte tendono a sottostimare le proprie abilità. Questo accade perché la stessa mancanza di conoscenza che porta a performance scadenti impedisce anche di riconoscere tale inadeguatezza.

Nel contesto della scrittura di libri, questo si traduce in una pericolosa illusione: chi ha appena iniziato a scrivere si illude di saperlo fare nel contesto letterario. Spesso crede di padroneggiare l’arte narrativa, mentre professionisti maggiormente consapevoli sono influenzati dalla complessità e dalle sfumature che la scrittura letteraria richiede.

L’effetto Dunning-kruger nella scrittura di libri

La semplicità apparente dello scrivere

Tutti abbiamo una storia da raccontare, lo diciamo sempre. Ma il passo falso iniziale è l’illusione di saper scrivere e credere di conoscere i meccanismi narrativi perché si è appassionati lettori. Questa familiarità con la lettura, unita a una spiccata creatività, crea un’illusione di competenza, che si estende erroneamente alla scrittura di libri. È come pensare che guardare molti film ci renda automaticamente registi cinematografici.

La facile accessibilità ai mezzi e agli strumenti della scrittura (basta aprire una pagina vuota di Word sul proprio PC) e, recentemente, anche alle possibilità di pubblicazione agevolano questa percezione erronea.

La scrittura letteraria richiede competenze tecniche specifiche: padronanza della struttura narrativa, sviluppo dei personaggi, gestione del ritmo, controllo del punto di vista, capacità di creare tensione e mantenere l’interesse del lettore. Aspetti che chi si trova nella fase iniziale della curva di Dunning-Kruger spesso ignora completamente, concentrandosi unicamente sull’idea di base o sul messaggio che vuole trasmettere.

I segnali nella scrittura letteraria

Riconoscere i segnali dell’effetto Dunning-Kruger nella scrittura di libri è fondamentale per evitarne le trappole:

Mancanza di editing: Chi sopravvaluta le proprie capacità raramente dedica tempo alla revisione approfondita, convinto che la prima stesura sia già pronta per la pubblicazione.

Resistenza al feedback: L’overconfidence porta a interpretare le critiche costruttive come attacchi personali, perdendo preziose opportunità di miglioramento narrativo.

Sottovalutazione della struttura: Si tende a concentrarsi solo sull’ispirazione, trascurando gli aspetti tecnici della costruzione narrativa, delle scelte lessicali e dello sviluppo dei personaggi.

Confusione tra idea ed esecuzione: Si pensa che avere una buona idea sia sufficiente, senza considerare che l’esecuzione narrativa fa la differenza tra un concetto interessante e un libro coinvolgente.

Dipendenza superficiale dall’AI: Si utilizzano strumenti di intelligenza artificiale con prompt generici per generare interi capitoli o dialoghi, pubblicando contenuti senza personalizzazione o adattamento al proprio stile narrativo.

L’illusione dell’AI: quando la tecnologia amplifica l’effetto Dunning-Kruger nella scrittura

Proprio questo punto dedicato all’intelligenza artificiale merita un approfondimento. L’avvento degli strumenti di intelligenza artificiale per la scrittura ha creato una nuova dimensione dell’effetto Dunning-Kruger nel mondo letterario. Mai come oggi è stato così facile produrre grandi quantità di testo narrativo apparentemente professionale con pochi clic. Questa facilità d’uso, però, ha generato una pericolosa illusione: quella di poter sostituire il talento narrativo, le conoscenze pregresse e la competenza letteraria con l’automazione.

Chi si trova nella fase di overconfidence tende a utilizzare l’AI come una bacchetta magica narrativa: inserisce prompt generici come “scrivi un capitolo su…” o “crea un dialogo tra…” aspettandosi risultati letterari professionali. Il risultato è spesso un testo tecnicamente corretto, ma privo di quella voce autoriale unica, di profondità emotiva e di coerenza stilistica, che distinguono un vero libro da una generazione automatica.

L’AI produce narrazioni che possono sembrare scorrevoli, ma che sono prive di quella personalità distintiva che rende un autore riconoscibile. Senza un intervento umano esperto, questi contenuti risultano prevedibili e facilmente identificabili come “artificiali” dai lettori, sempre più allenati nel riconoscere l’autenticità dei testi letterari.

La nostra non è una crociata contro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ma invitiamo a rifletterne e a farne un uso accorto e focalizzato al vero aiuto che può dare. L’utilizzo efficace dell’AI nella scrittura letteraria richiede competenze avanzate: saper formulare prompt che mantengano coerenza stilistica, fornire contesto narrativo adeguato, definire tono e obiettivi specifici per ogni scena. Chi sopravvaluta le proprie capacità, sottovaluta questa complessità, ottenendo output mediocri che riflettono la superficialità dell’approccio.

Un professionista della scrittura sa come collaborare con l’AI senza perdere la propria identità narrativa: utilizza la tecnologia per superare i blocchi creativi, per esplorare varianti stilistiche o per accelerare fasi specifiche del processo, ma mantiene sempre il controllo creativo e la coerenza dell’opera.

Il vero valore aggiunto non sta nella generazione automatica del testo accorciando tempi di realizzazione e fatica creativa, ma nella sua personalizzazione e integrazione nel progetto di scrittura complessivo. Questo include l’adattamento al proprio stile autoriale, l’inserimento di elementi distintivi della propria voce, l’ottimizzazione per il genere specifico e l’integrazione con l’arco narrativo generale del libro.

L’AI può essere un alleato nella scrittura, ma solo nelle mani di chi comprende che la tecnologia è uno strumento, non un sostituto del talento e della competenza narrativa.

Le conseguenze per gli autori

Narrativa inefficace

Un libro scritto da chi sopravvaluta le proprie competenze rischia di essere prolisso senza essere coinvolgente, generico invece di distintivo, autoreferenziale piuttosto che centrato sull’esperienza del lettore. Il risultato è una storia che non emoziona, non intrattiene e non lascia il segno nel pubblico.

Perdita di credibilità letteraria

Nel mondo editoriale, la reputazione si costruisce con la qualità narrativa e la coerenza stilistica. Libri mediocri, errori strutturali non identificati, personaggi poco sviluppati o trame confuse danneggiano la credibilità dell’autore in modo spesso irreversibile. Nel nostro articolo di Gennaio “Il Mercato editoriale è in crisi, ma scrivere è più importante che mai” abbiamo parlato delle criticità che sta vivendo il mercato editoriale, che però oggi è al suo massimo in termini di varietà e competitività, un dato da tenere in considerazione per motivarci a donare ai nostri lettori testi di qualità.

Delusioni e scarsa motivazione

Investire mesi o anni in un progetto letterario che non raggiunge i suoi obiettivi rappresenta un doppio costo: quello diretto del tempo dedicato alla scrittura e quello indiretto delle opportunità narrative mancate. Non tutti i progetti editoriali raggiungono il successo, ma ogni autore deve cogliere la possibilità di fare del suo meglio nella scrittura e nella realizzazione di un libro. La scrittura destinata al pubblico non deve avere come unico obiettivo la notorietà o il passatempo, ma deve essere un’occasione di crescita autoriale, di perfezionamento per creare qualcosa di bello, magari non perfetto, ma in cui si possano riconoscere l’impegno e la passione dell’autore.

Come raggiungere la competenza consapevole

Riconoscere i propri limiti narrativi

Il primo passo per superare l’effetto Dunning-Kruger è sviluppare consapevolezza critica delle proprie capacità narrative. Questo significa interrogarsi onestamente sui risultati ottenuti: i lettori finiscono i miei libri? Lasciano recensioni positive? Consigliano le mie storie ad altri? I personaggi risultano credibili e memorabili?

La scrittura letteraria si evolve costantemente insieme all’esperienza dell’autore. I gusti dei lettori, le tendenze narrative, le tecniche stilistiche si sviluppano continuamente. Mantenersi aggiornati e continuare a imparare richiede dedizione e studio costante: partecipare a workshop, leggere manuali di scrittura, analizzare i classici e i contemporanei, confrontarsi con editor professionisti e fidarsi delle loro constatazioni. Ognuno può seguire la strada formativa più nelle sue corde, ma è d’obbligo per ogni autore aprirsi al confronto e all’apprendimento.

Accettare il feedback costruttivo

I veri scrittori sanno che il miglioramento passa attraverso l’ascolto attivo delle critiche costruttive. Questo vale sia per i feedback dei lettori (recensioni, commenti, passaparola) sia per quelli di editor, beta reader e colleghi scrittori. La capacità di metabolizzare le critiche e trasformarle in crescita narrativa è fondamentale per l’evoluzione artistica.

Quando affidarsi a professionisti della scrittura

Collaborare con professionisti della scrittura di libri non significa ammettere un fallimento creativo, ma riconoscere il valore della specializzazione letteraria. Un editor o ghostwriter esperto porta competenze che vanno oltre le conoscenze scolastiche: conosce le dinamiche narrative, sa strutturare archi drammatici efficaci, comprende i meccanismi della tensione narrativa, padroneggia le tecniche di caratterizzazione, sa cogliere la voce dell’autore e lo aiuta ad esprimerla al meglio.

La partnership creativa

Il rapporto con un’agenzia di scrittura specializzata in libri non è passivo, ma creativo e collaborativo. I professionisti non si limitano a eseguire, ma ascoltano la visione dell’autore, consigliano, propongono soluzioni narrative, si confrontano costantemente con gli autori per perfezionare idee e testi. Diventano partner nel processo creativo, portando esperienza tecnica e una prospettiva artistica, che può trasformare un’idea grezza in un un’opera degna di essere condivisa e letta.

Un approccio costruttivo alla scrittura

L’effetto Dunning-Kruger ci insegna che la vera competenza letteraria inizia con il riconoscimento dei propri limiti narrativi. Nel mondo della scrittura di libri, questa consapevolezza è il primo passo verso l’eccellenza artistica e comunicativa.

Chi sceglie di affidarsi a professionisti non dimostra debolezza creativa, ma intelligenza strategica. Riconosce che la scrittura letteraria efficace richiede competenze tecniche specifiche, esperienza narrativa consolidata e aggiornamento continuo sulle tendenze del mercato editoriale.

In un settore sempre più competitivo, dove ogni giorno vengono pubblicati migliaia di nuovi titoli, la qualità della scrittura può fare la differenza tra il successo e l’oblio. La scelta è semplice: rimanere bloccati nelle nostre certezze o investire nella competenza che trasforma sogni e idee in storie indimenticabili.

La consapevolezza è il primo ingrediente della crescita artistica. E la crescita artistica è ciò che trasforma i manoscritti in opere che lasciano il segno nei lettori e che regalano agli autori la soddisfazione del superamento dei propri limiti.